意外发现尘封30年的“百年电梯”

在上海黄浦区160街坊,矗立着一座承载百年记忆的建筑,其前身为工部局大楼,后成为新中国上海市人民政府所在地。2019年,这座百年建筑启动保护性综合改造工程,谁也未曾料到,竟揭开了沉睡多年的“时光机器”——一部古董电梯。

在建筑勘察清理过程中,施工人员惊讶地发现有一座隐蔽起来的井道,其中,一口完整的木质轿厢静静待着,内部镜子基本完好,两层铁笼栅栏门清晰可见,种种特征指向这是一部废弃已久的老电梯。

经初步判断,电梯至少已闲置30年,可能与这栋大楼同龄。因涉及特种设备,施工方第一时间上报上海市黄浦区市场监督管理局。

保存如此完整的百年古董电梯极为罕见。业主方当即决定保留这部承载历史的设备,并邀请上海三菱电梯有限公司参与溯源与修复。

如何保护经典重现原貌?如何注入新技术匹配老电梯功能?如何通过现代验收标准?

上海三菱电梯工作人员拍摄井道资料后展开溯源工作。市、区各级主管部门、业主方以及相关行业专家介入,结合现场部件铭牌、历史资料及欧洲现存同期电梯零部件比对,最终确认,电梯由英国伦敦北安普郡电梯制造商Smith Major & Stevens制造,大约于1913至1922年间安装,几乎和工部局大楼建成时间同步。

电梯修复面临多重挑战,必须要在“文物保护”与“安全标准”间找平衡。

为了符合文物保护的“原真性”要求,电梯的木质轿厢、手动铁栅栏门、顶部玻璃(4块中仅1块需复刻)、金属件等均为历史原貌,修复遵循“修旧如故、新旧可辨”原则,不破坏其历史质感。例如木质部件需逐一拆解、剥离旧漆,由专家确认原始底色后再重新上漆;金属件需除锈但保留岁月痕迹。

但作为特种设备,电梯又要守住“安全性”底线。按照特种设备安全法,这部无现存生产厂家、缺失核心安全装置(如现代限速器、保护装置)的老电梯,若按常规标准就得拆除,不允许使用。

市、区市场监督管理局等各政府部门,联合业主方、上海三菱电梯、上海市特检院及行业专家,就古董电梯的风貌保护与安全性、文物修复要求、检验标准等问题开展了多达数十次的深入探讨和技术沟通。最终商定,为这台电梯制定专属修复方案、专属验收标准,相当于“一事一议”。

比如,通过“反向验证”确保新增的新型主机、控制柜、限速器等与老电梯适配,弥补原始保护装置的缺失;

明确每年由上海市特检院进行专项验收,零部件更换需遵循“复刻优先、编号留存”原则;

对所有主要零部件进行3D扫描,留存原始视频资料与拆解记录,建立“文物级”档案。

上海三菱电梯承接修复工作,上百个零部件先被拆解后逐一编号、除锈、清洁,区分“可留存”“需复刻”“待报废”三类。“没有这一步,电梯后续的维保方案是做不出来的。”相关技术人员解释。

随后再参照历史资料、欧洲留存的老电梯资料,采用28道精细工序,打磨、做旧、复原或复刻。技术上则赋予“新”内核,配置新型主机、控制柜、限速器、井道结构部件等,为古董电梯注入新活力。

以“尊重历史、注入新能”为核心,一部电梯,最终耗时两年得以完成修复。

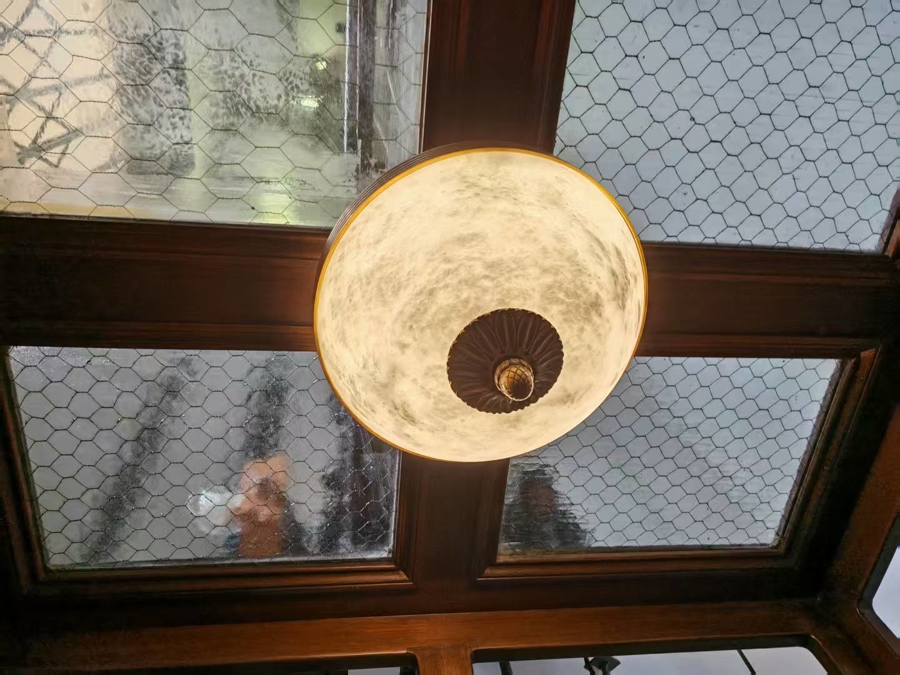

记者在现场看到修复后的电梯,其木质轿厢、手动铁栅栏门、顶部玻璃均呈现出百年前的风貌;有趣的体验是,电梯的上下完全通过手动操作舵来控制,没有电子按钮,出入需要开合两道铁栅栏,仿佛穿越回了上世纪二十年代的上海。

这部百年电梯的重生,已超越“特种设备修复”的范畴,它既是“活的文物”,也是上海城市变迁的“见证者”。

从1922年工部局大楼启用,它承载了近代上海的业态需求;到新中国成立后,作为市政府所在地的配套设施,它见证了城市管理的变迁;再到闲置30年、修复重生,它不再是尘封的“古董”,而是一个“移动的历史载体”,可以让人触摸并“动起来”的城市百年记忆。

老旧设备,被遗忘的角落

实际上,经修缮后仍能正常使用的古董电梯,在黄浦区还有几部。

其中一部古董电梯,位于现在的和平饭店,出现在电视剧《繁花》的第一幕。片头通过蒙太奇的手法,以电梯的开合、运行,楼层指针的转动来串联整个剧情。透过古董电梯的铁栅栏,电梯从底层徐徐上升到顶层,也映射了这座建筑从摩登时期到改革开放时期的转变。

蒲仪军是上海工艺美术职业学院建筑遗产修复与传承中心负责人,也是国内少有的几个研究老建筑设备的专家。他认为,导演对于老电梯的重视,反映出老电梯在营造上海摩登风格场景中的重要作用。

影片在和平饭店采用了真实场景拍摄,剧中保存完好,还能使用的奥的斯电梯就位于和平饭店的西北侧,是国内目前极少还能使用的百年古董电梯之一,成为见证上海近代建筑技术发展史的重要物证。

它们采用无齿轮曳引机技术、栅栏式拉门,通过手摇手柄进行升降控制,并设有紧急制动装置。轿厢采用了精美的木饰,外围护为装饰艺术风格的铁艺栅栏,整体风格与饭店的室内装饰和谐统一。

在饭店精心维护下,电梯主体结构完整,每年还参加电梯的质量年检,仍可以运行。和平饭店非常珍惜这两部电梯,曾经婉拒了奥的斯公司回购样本电梯的邀约。

另外,外滩华尔道夫酒店里的三角电梯也有百年历史,不会晚于1920年代,是王家卫电影《2046》的取景地。

华尔道夫酒店即外滩2号,历史上称之为上海总会,是外滩标志性建筑之一,也是全国重点文物保护建筑。

上世纪70年代,这里成为闻名遐迩的东风饭店,承载了许多老上海人的回忆。当时能在东风饭店举办婚宴是令人羡慕不已的。迄今有不少长者回到酒店寻找过往的记忆。

在如今的华尔道夫酒店大厅一侧,记者看到旋转楼梯边有两部三角电梯。生产商也是Smith Major & Stevens。电梯内立面用暗红色木料装饰,扇形的电梯与圆弧楼梯组成了独特的半圆形空间。

作为现代建筑的重要运输设备,电梯在上海城市供电(1882年)后不久就被引入中国。

1900年,美国奥的斯电梯公司就通过代理商为上海提供了两台电梯,到了1907年,上海已经有23部不同品牌的电梯在运行。1936年,上海大约有1000台电梯在运行,总共平均每天运行近6500公里,运送30000名客人。高层化是近现代建筑的特征,上海众多的电梯也反映出当时这座城市向摩登时代的转变。

黄浦区作为上海中心城区,特种设备密度、人员密集场所设备占比、老旧设备比例都位列全市第一。同时作为中国民族工业、近代金融业的发祥地,特种设备使用历史悠久,如亚洲最早的自动扶梯建于大新百货(现第一百货)。除了前文提到的几部古董电梯,还有圣三一基督教堂内的古董电梯,原始状态保留完好,至今仍能正常使用。

但可惜的是,国内大部分古董电梯,已消失在城市的变迁中。“现在,大家对老房子修缮有很强的保护意识,容易忽略老房子里的老旧设备,不能一拆了之。”蒲仪军说。

如今,老建筑的外立面、室内装饰被精心呵护已达成共识,而承载着城市技术记忆的老电梯、老暖通设备、老卫浴设备却悄然消逝。老旧设备要不要保护?如何保护?这是建筑遗产保护领域长期被忽视的角落。

在早期的历史建筑保护中,人们的目光几乎全部聚焦于建筑外立面的完整性与美观度,认为只要守住“面 子”,就是对历史建筑的尊重。随着保护理念的提升,室内装饰、雕花、五金件等“里子”逐渐进入保护视野,成为还原历史风貌的重要元素。

而如今,建筑设施设备的保护也到了必须提上议程的时候。老电梯作为其中的典型代表,其保护价值绝非“可有可无”。受访的业内专家认为,它至少承载三重不可替代的价值:

其一,历史价值。一部拥有50年甚至100年历史的电梯,是城市发展的“活化石”,见证了特定时代的社会生活方式与建筑变迁。

其二,科学价值。老设备的机械结构、传动方式、装饰工艺,反映了当时的工业技术水平,是近代机械工程发展的实物例证。比如早期的栅栏式电梯、装饰艺术风格轿厢,不仅是运输工具,更是工业美学的经典作品。

其三,再利用价值。这一点在国外已有大量成功案例。欧洲有不少百年老电梯至今仍在平稳运行,成为游客争相体验的“建筑风景”。布拉格查理大桥上的百年煤气灯至今仍在燃烧,还原着历史场景。

古董电梯,经过修缮后不仅能够使用,其附加的文化价值、历史价值已无需赘言,蒲仪军还举了另外两个例子——老卫浴设备、老暖通设备。

20世纪后,上海近代建筑业进入一个迅猛发展时期。卫生设备开始大量进入上海建筑,成为上海近现代建筑中不可缺少的有机组成部分。

蒲仪军举例说,1905年建于上海汾阳路的原公董局董事住宅,其卫生间洗浴设备,分为站立式和浴缸两种设施,站立式淋浴器可以上下立体喷水,非常少见,比现在只有头顶喷水的淋浴花洒更加复杂,该设备目前还可以继续使用。

在上海老建筑考察中,蒲仪军还见过“后左右”三个方向、“上中下”三层均有管子,达360°环绕喷水的淋浴设施,可谓“大开眼界”。这些花洒设备如果能保留下来,丝毫不逊于现在的“豪华淋浴间”。

1927年建于上海外滩源的光陆大厦,其排水系统非常先进,每个卫生器具都设通气管,即使在现代,也是标准非常高的系统。由于每个器具都需要通气,因此每个马桶上都有两个出口,一个用于排泄污物,一个用于排气。可见当时对卫生设备系统的重视。

1934年于福州路建成的都城饭店属于当时的摩天大楼,卫生设计非常复杂,给水系统特别分为三种类型:马桶、浴缸和洗脸盆,其中马桶单独给水。而在排水上,马桶污水和盥洗废水也采用两套系统,但通气系统合并为一,因此整个系统管道非常多,有约90个回路,可见其复杂性。

此外,还有老的暖通设备。“上海曾经是一座采暖的城市。”蒲仪军说。即便在天寒地冻的时节,《繁花》镜头里,宝总、爷叔和其他在和平饭店的人们都是身着单衣,不用披着厚厚的冬装。这有赖于和平饭店在建成时就提供的管道暖气采暖。

实际上,在一些老房子中,我们依然有可能看到墙面上的旧暖气管道。

“暖通设备的原理并不复杂,末端的暖气片直到今天都没有改变太多,只要把前端设备改成天然气供暖即可。”在蒲仪军的眼中,有历史价值的老房子里,如果暖通设备保留修缮后得以日常使用,那么它的附加值显然更高。它的存在告诉后来人,当时的上海城市风貌、都市生活究竟是怎样的场景。

制度空白与现实困境

绝大多数老设备难逃被拆除的命运。

从制度层面看,目前国内针对历史建筑老旧设备的保护规范仍处于“模糊地带”。相关法规中,对建筑本体、外立面、主要装饰等有明确要求,对老电梯、老暖通设备等建筑设备是否也作为建筑特征要素,并未特别规定。

这意味着,历史建筑中,老设备是否保留、如何保留,很大程度上取决于产权方、改造方。没有法规要求拆除前评估,也没有标准界定哪些具有保护价值。

而在实际操作中,多重现实因素进一步加剧了老设备的“生存危机”。比如老电梯,首先是安全规范的适配难题。

作为特种装备,目前质检部门对电梯的安全标准均基于新电梯制定,老电梯的机械结构、运行速度等难以达标,若要保留,需进行“一事一议”“特事特办”。这导致有些保留下来的古董电梯虽看似完好,但内部部件已更换为电动按钮,仅剩下古典轿厢这一“空壳”。

其次是成本与运维的顾虑。老电梯零件稀缺,需专门定制或复刻,日常维护也需要专业技术人员。目前几家留存古董电梯的使用方,都对电梯十分珍惜,为延长使用寿命,日常不敢轻易使用,仅在特殊时日对贵宾开放,“怕坏了没零件修。”有人这样说。

更深层的原因在于文化认知差异。一些有价值的古董设备,被视为“落后产能”,而非“文化遗产”。

一位工作人员在听闻老电梯时,惊讶地表示:“百年前的老电梯不换,怎么可能使用?”这样的误解具有代表性。

现有案例表明,古董电梯并非“只能看不能用”,关键在于找到“保护与利用”的平衡点。

专家建议,老旧设备的保护修缮可以从三个层面突破:

其一,完善制度建设,让保护有法可依。

其二,推动技术创新,建立零件复刻与维保体系,降低保护成本。对现存的老旧设备进行档案整理和展示,挖掘其历史和技术价值。

其三,加强公众教育,提升全社会对老旧设备价值的认知,推动保护观念的普及。

电扇、吊灯、电话、热水汀,现代化卫生间里的马桶、浴缸,成为摩登空间的必须装配,也成为上海城市现代化、文明演进和城市文化的一个表征。

“现在留存的老设备已经太稀少了,再不保护就真的没了。”采访结尾,蒲仪军的感叹带着紧迫感。

像“建筑可阅读”成为上海名片一样配资免费体验平台,希望未来,乘坐百年老电梯或许能成为体验城市历史的新方式之一。

浩广配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。